消費者志向自主宣言 活動報告(2024年)

私たちピジョングループは、社員一人ひとりが大切にする企業理念として「Pigeon Group DNA・Pigeon Way」を掲げています。そしてPigeon Wayの構成要素の中心である存在意義を「赤ちゃんをいつも真に見つめ続け、この世界をもっと赤ちゃんにやさしい場所にします」とし、その実現に向けた活動を推進できる体制を構築しています。

私たちは、社会になくてはならない存在として、事業活動を行うすべての国・地域において、赤ちゃんとご家族を取り巻く社会課題を解決するとともに、赤ちゃん一人ひとりが持つ好奇心と成長する力を尊重し、多様な価値観が共鳴し合う、自由で喜びにあふれた未来を創造していきます。

みんなの声を聴き、かついかすこと

グッドデザイン賞の受賞

2024年のグッドデザイン賞(主催: 公益財団法人日本デザイン振興会)に「母乳実感パーツ ストロー・ふた」「手動鼻吸い器 SHUPOT-pump」「ロングフィーダー」「うるおいミスト乳液」が受賞しました。 「母乳実感パーツ ストロー・ふた」は、二次審査会にて審査員が選ぶ「私の選んだ一品」にも選出されています。

キッズデザイン賞の受賞

2024年のキッズデザイン賞(主催:特定非営利活動法人キッズデザイン協議会) に、「手動鼻吸い器SHUPOT-pump」「ベビー電動つめやすり」 「ロングフィーダー」「母乳実感パーツ ストロー・ふた」の 4商品が受賞しました。 「手動鼻吸い器 SHUPOT-pump」は、「キッズデザイン賞」に加え、子どもたちを産み育てやすいデザイン部門における「優秀賞 こども政策担当大臣賞」を受賞しました。

マザーズセレクション大賞 2024の受賞

「母乳実感哺乳びん」が「マザーズセレクション大賞2024」 (主催:一般社団法人日本マザーズ協会)を受賞しました。

母乳実感哺乳びん

電動さく乳器使用時の母乳流量パターンを解明する新たな研究

一般社団法人日本母乳バンク協会(所在地:東京都中央区、代表理事:水野克己)との共同研究において、電動さく乳器使用時の母乳流量パターンを、これまでよりも簡易的な方法で測定できることを明らかにしました。測定にあたっては、緊張や苦痛はさく乳結果に大きな影響を与えるため、お母様方が測定を意識せず、楽な姿勢でさく乳ができるように最大限に配慮すると同時に、母乳を無駄にしないよう衛生的にさく乳できることが必要でした。本研究では、独自の測定機材やさく乳器のパーツを開発することで測定方法を確立いたしました。

この研究結果はさく乳器の機能性や使用感の向上に役立てられるとともに、臨床現場における一人ひとりに適したさく乳方法のアドバイスや支援につながる可能性があります。

お客様の声を活かした商品改善への取り組み

お客様の商品に対するご意見・ご要望は、苦情対応マネジメントシステムに則り、毎月の「カイゼン会議」において、商品開発部門、品質管理部門、お客様相談室で検討し、商品の改善につなげています。WEB会議も活用し、2024年度の具体的な改善に結びついた件数は、16件でした。

未来・次世代のために取り組むこと

「赤ちゃんを知る授業ー赤ちゃんにやさしい未来のためにー」これまでに全国の約450校、約37,000名の生徒に提供

当社は、「赤ちゃんにやさしい未来」を実現するために社会全体で育児を考え、赤ちゃんにやさしい行動につなげる取り組みとして、日本全国の中学生を対象とした「赤ちゃんを知る授業―赤ちゃんにやさしい未来のためにー」を 2021 年 9 月より実施しています。

日本では出産育児を取り巻く環境が厳しく、お父さんやお母さんの中には「周囲から育児に対して理解を得られていない」と悩む人がいます。その要因のひとつとして、核家族化や少子化により、幼い頃から赤ちゃんを見たり触れたりする機会が減っていることが考えられます。

この取組みでは、中学生に赤ちゃんへの興味・関心を持ってもらい、社会の一員として自らできることを考え、行動につなげる教育プログラムを提供しています。

授業を受講した生徒からは「子育ては大変だとあらためて思った。私たちにも助けられる場面があるとわかった。」という声が挙がっています。

2024年11月には、人気育児雑誌が選ぶ子育てトレンド「第17回ペアレンティングアワード賞」の「コト部門」を受賞しました。

今後も、未来を担う子どもたちが赤ちゃんや育児に対して理解を深め、社会全体で育児を支える環境づくりに貢献できるよう、引き続き全国の中学校で「赤ちゃんを知る授業」を展開していく予定です。

「日本橋 母乳バンク」施設※1を約2倍に拡大

当社は専門的なケアが必要な赤ちゃんとご家族向けの支援活動「ちいさな産声サポートプロジェクト」の一環として、一般社団法人 日本母乳バンク協会(代表理事:水野 克己、以下略:日本母乳バンク協会)の活動に賛同し、2020年からゴールドスポンサーとして同協会を支援しています。

2023年度、日本においてドナーミルクを利用した赤ちゃんの人数は年間約1,000人※2となり、今後も需要増が見込まれます。さらなる需要増に備え、供給体制の安定化のため、「日本橋 母乳バンク」を全面リニューアルし施設面積※1を従来の約2倍に拡大したほか、2023年に日本母乳バンク協会が実施したクラウドファンディングにて購入した最新式低温殺菌処理機※3も設置され、2024年5月13日より稼働が開始されました。

また、当社商品の売上の一部を寄付する「母乳バンク寄付キャンペーン」を5年連続で実施しています。2024年度は株式会社赤ちゃん本舗の協力を得て、対象商品を拡充し、全国のアカチャンホンポとアカチャンホンポ オンラインショップにて行いました。

集まった寄付金は、母乳の低温殺菌や検査など、赤ちゃんに安全なドナーミルクを提供するための費用に充てられます。

※1 処置室とサプライ室の合計

※2 日本母乳バンク協会および日本財団母乳バンクの合算値(2024年4月調査日本財団母乳バンク調べ)

※3 SteriFeed社の低温殺菌器「S90 Human Milk Pasteuriser」

「世界早産児デー啓発イベント2024(会場:都庁)」を初開催

11月17日の世界早産児デーに合わせ、当社と日本NICU家族会機構(JOIN)は、共同開催で「世界早産児デー啓発イベント2024 ~ちいさく生まれたこどもと家族を支えるあたたかい社会へ~」を2024年11月16日に東京都庁にて開催しました。

日本では現在、赤ちゃんの約20人に1人※1が早産で生まれています※2。昨年当社と日本NICU家族会機構(JOIN)が実施したアンケートでは、9割の早産児ご家族が「早産で生まれたことによる不安や悩みを抱えている」と回答しました。

イベントでは、小児科医の有光 威志先生と早産を経験されたご家族、(公社)東京都助産師会が登壇し、それぞれの視点から「早産児と家族に対する理解と支えの重要性」をお話しいただいた講演会や、「早産で生まれた赤ちゃんの写真展示」など、早産児とそのご家族について知り、考えるきっかけを提供しました。

今回は、行政や地域、企業が一丸となり、この世界がもっと早産で生まれた赤ちゃんとご家族にとってやさしい場所になることを目指して、初めて都庁を会場としてイベントを開催しました。当社は今後も世界早産児デーの啓発をはじめ、ちいさく早く生まれた赤ちゃんへの支援を行ってまいります。

※1 2022年人口動態調査(厚生労働省)

※2 早産は在胎37週未満での出産

災害時の避難所で1泊2日を過ごす「乳幼児・妊産婦 避難所お泊り体験会」を実施

当社は、自治体と企業が協働し赤ちゃんにやさしいまちづくりを進める取り組み「あかちゃんとそなえの輪 推進プロジェクト」を推進しております。このプロジェクトに、大阪府泉大津市が賛同されたことをきっかけに、同市と協働し、乳幼児や妊産婦がいるご家族 13組が災害時に指定福祉避難所となるホテルヘ実際に宿泊しながら防災について学ぶ 「乳幼児・妊産婦 避難所お泊り体験会」を 2024年1月13日~14日に実施しました。

当社が実施した調査では、1才6ヵ月までのお子様がいるママ・パパは、防災への備えの重要性は認識しつつも、7割以上のご家庭が災害の備えはできていないと回答されました※1

そこで、この「乳幼児・妊産婦避難所お泊り体験会」では、実際の避難所と同じ環境で過ごしながら、日常生活の中に「もしもの備え」を取り入れる方法などを学んでいただけるようにしました。防災士の資格を有する社員から、災害のその瞬間に命を守る方法、赤ちゃんと一緒に避難する際の持ち物の説明や、自宅からホテルまで赤ちゃんと一緒に避難する「子連れ避難」の体験など、「もしもへの備え」の重要性を理解し、実践のきっかけになる機会を提供しました。

※1 ピジョン調べ 2021年5月実施 防災に関するアンケート調査、妊娠中から1才6ヵ月までのお子さまがいる方 1,270名

災害時の避難所で1泊2日を過ごす「乳幼児・妊産婦 避難所お泊り体験会」を実施

高知県 と「こどもまんなか社会の実現に向けた連携協定」を締結

高知県は、出生数低下や人口減少という課題に向き合い、安心して妊娠 ・出産・子育てできる社会を目指し、各種施策を展開しています。また、こども家庭庁の「こどもまんなか」の趣旨に賛同し、「こどもまんなか応援サポーター宣言」を2023年6月に行っています。当社は高知県と連携し、子育てに関する知見やノウハウ、資源、サービス等を通じて、様々な課題解決につながる取り組みを行い「こどもまんなか社会」の実現を目指すことを目的に、「こどもまんなか社会の実現に向けた連携協定」を2024年12月24日に締結しました。

主な取り組みとしては、高知県での子育て支援に関するイベントへの出展や研修会への講師派遣(オンライン含む)等を行います。また「あかちゃんの防災」に関する社会への定着化を目指し、赤ちゃんにやさしいまちづくりを協働して進めていきます。

高知県 と「こどもまんなか社会の実現に向けた連携協定」を締結

ご家庭で使わなくなった哺乳器の回収、資源リサイクル

当社は、ご家庭で使わなくなったピジョンの哺乳器を回収する活動を2022年8月より行っています。ピジョンの哺乳器は日本国内のシェア約8割※1で、これまでの活動で哺乳器回収リサイクルの知見を得てきました。

今回この知見を活かし、育児用品業界として初めて企業の垣根を越え、ピジョンをはじめとする哺乳器のブランドオーナー6社と川崎市とが連携し、哺乳器の製品回収と資源リサイクルのスキーム構築を目的とした実証実験を、川崎市にて2024年9月6日から2025年8月31日まで実施します。

この実証実験は、川崎市が行う「かわさきプラスチック循環プロジェクト」の一環 として、哺乳器のブランドオーナー6社 (ピジョン株式会社、コンビ株式会社、ジェクス株式会社 [ChuChu]、 株式会社ズーム・ティー [Betta]、株式会社ダッドウェイ[NUK]、雪印ビーンスターク株式会社)、川崎市、アドバイザーとしてアミタ株式会社、リサイクラーとして株式会社パンテックが連携した取り組みです。川崎市の区役所7カ所に回収ボックスを設置して、メーカーを問わず回収します。

また、回収ボックスは、2024年現在、株式会社赤ちゃん本舗(本社:大阪市中央区)と協働で、全国のアカチャンホンポ127店舗、そのほかに、常陸大宮市関連施設7ヵ所、当社関連施設4ヵ所の計137ヵ所に設置するに至っています(ピジョン製哺乳器のみ回収対象)。2024年には回収した哺乳器本数が累計1万7千本となったことを記念し、グランツリー武蔵小杉スマイルスクエアにて、啓発イベント「哺乳びんリサイクルでつなぐ育児のバトン」を赤ちゃん本舗と協働で2024年6月28日に開催いたしました。

イベントでは、実際に哺乳器を使用していたご家族へ「卒乳証書」の授与や、プレママへ回収した哺乳器パーツの一部を原料に使ったマタニティマークの贈呈が行われました。

※1 ピジョン調べ(2024年インテージPOS 全国ベビーショップ・ドラッグストア合算拡大推計値による金額シェア)

川崎市×哺乳器のブランドオーナー6社が連携し、資源リサイクルの実証実験を開始

ピジョン×赤ちゃん本舗共催による、哺乳器回収リサイクルの啓発イベント「哺乳びんリサイクルでつなぐ育児のバトン」 を初開催

4 割以上のママ・パパは外出時に周囲の人から 微笑みかけられることや、見守ってくれることが嬉しい

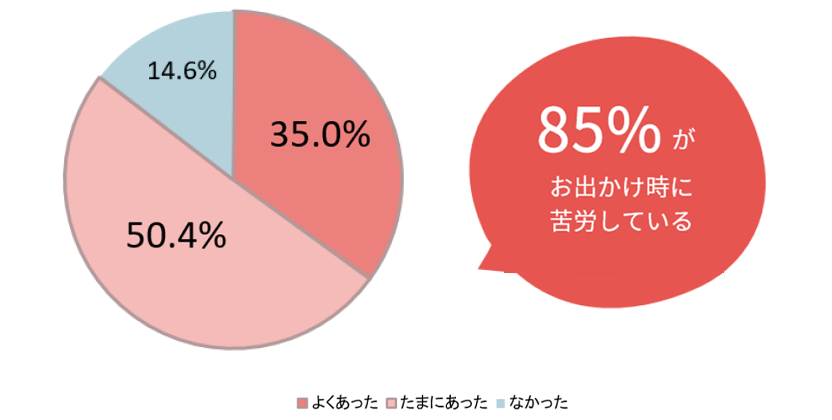

ママ・パパが日常で体験しているリアルな困りごとや、あったら嬉しい周囲のサポートなどを明らかにするため、現在 0~3 歳のお子さまをお持ちのママ・パパ1,000 名を対象にした調査を2024年7月に実施しました。

90%以上のママ・パパが育児において何らかの苦労を経験しており、育児中のお出かけ時においては、85.4%のママ・パパが不便さや苦労を感じていました。内容は、「荷物が多い(46.3%)」などの物理的・身体的苦労や「飲食店や公共の場で赤ちゃんがじっとできない(41.4%)」、「飲食店や公共の場で赤ちゃんがぐずる・泣き止まない(39.9%)」などがあり、公共の場で周囲の目を気にしているとわかりました。お出かけ時に64.4%のママ・パパが周囲からのサポートで嬉しかった経験があると回答しました。一方で、「よくあった」と回答した人は16.2%にとどまり、周囲からの配慮や協力が限定的であることもわかりました。

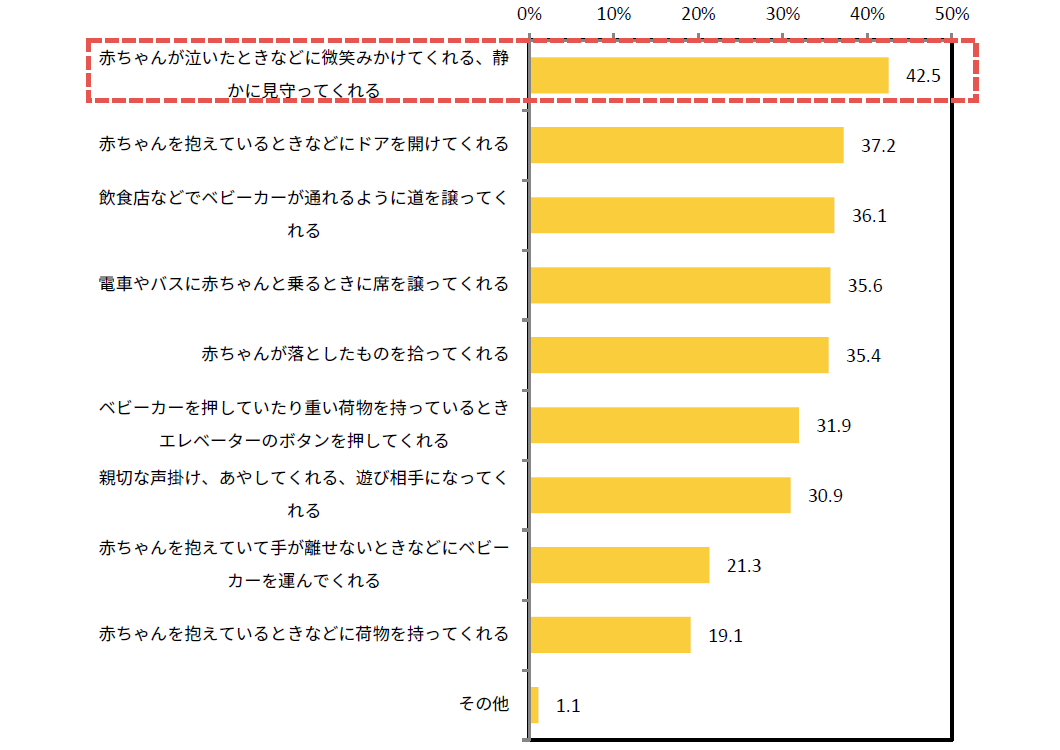

周囲の人からあったら嬉しいサポートのトップは、「赤ちゃんが泣いたときなどに微笑みかけてくれる、静かに見守ってくれる(42.5%)」でした。

今回の調査の結果を受けて当社では、「赤ちゃんを知る授業」の提供を継続することで、中学生に育児について理解を深めてもらい、赤ちゃんにやさしい社会を実現してまいりたいと考えています。

Q2.赤ちゃんとのお出かけの際に、大変だったことや

不便だと思ったこと等、苦労をしたことはありましたか

Q6.赤ちゃんとのお出かけの際に、周囲のひとから

あったらよい・うれしいと思う配慮や手助けをお選び下さい(MA)

ママ・パパ 1,000 名の調査結果を発表 ~ 4 割以上のママ・パパは外出時に周囲の人から 微笑みかけられることや、見守ってくれることが嬉しい

ピジョン赤ちゃん誕生記念育樹キャンペーン

当社は、「育児と育樹、心はひとつ」というスローガンのもと、次世代を担う赤ちゃんのための環境づくりの一環として、1986年からこのキャンペーンを継続して実施しています。2024年4月20日に開催した植樹式では、春の日差しがきらめく快晴の中、46組のご家族がサザンカの苗木を植えました。赤ちゃんを中心に、ママ・パパ、兄妹で力を合わせ植樹し、植えた苗木とともに記念撮影する姿が見受けられました。

これまで約23万人にご応募いただき、累計16万本を植樹しています。

(2024年12月時点)

企業主導型ボランティア活動

企業が社員に対してボランティア活動を紹介し、参加希望者を募って実施するボランティア活動です。2021年に活動を開始し、2024年は赤ちゃんとご家族、地域社会、環境保全のための活動を実施し、計52名の社員が参加しました。

7月には認定特定非営利活動法人キープ・スマイリングが実施する「ミールdeスマイリング」に参加し、ドナルド・マクドナルド・ハウスせたがやにて、入院中の子どもに付き添うご家族にお弁当づくりを行いました。

法令を遵守・コーポレートガバナンスの強化をすること

コンプライアンス教育の実施

2024年は、2023年に実施したコンプライアンスモニタリングの結果を踏まえ、コンプライアンス教育の実効性を高めるために教育コンテンツを見直して教育を実施しました。具体的には、「どんなときでもコンプライアンスを犠牲にしない」というトップの姿勢を明らかにし当社グループのすべての社員へ動画メッセージとして発信したり、コンプライアンスをわかりやすく、かつ、自分事化するためにケーススタディを作成して解説したりしました。

教育後には受講者へのアンケートを行い、教育内容の改善に活かしております。

加えて、当社および国内グループ全社の社員に「企業倫理綱領と関連法令・社内規程」をテーマとして「ピジョンコンプライアンス通信」を月1回配信し、社員が日常業務において身につけておくべきコンプライアンスの浸透を図りました。

マネジメントレビューの開催

2024年も「マネジメントレビュー」を6月、12月の2回開催し、「お客様のお声」を社長と経営層に報告し、課題について議論しました。お客様対応の音声を全員で聴き、お客様の視点・感覚を踏まえ課題を議論、次年度の活動目標に反映しています。

- ホーム

- 企業情報

- ステークホルダーへの取り組み

- 消費者志向自主宣言

- 消費者志向自主宣言 活動報告(2024年)